- HOME>

- 超高齢社会を知る

超高齢社会を知る

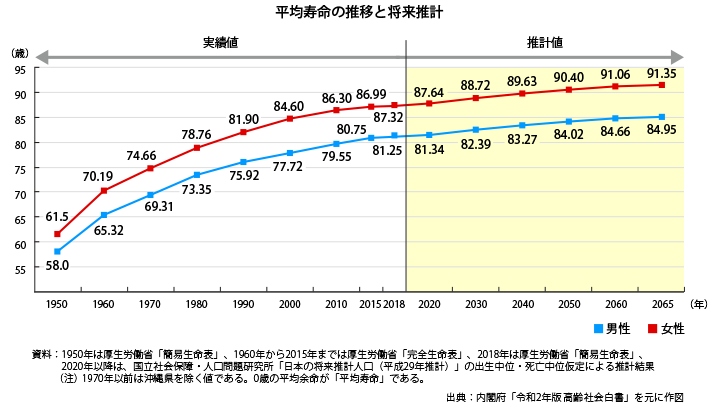

伸び続ける、日本人の平均寿命

2018年の日本人女性の平均寿命は87.32歳で世界1位、男性の平均寿命は81.25歳で、世界でもトップクラスの平均寿命を誇る日本人。そして長寿大国日本の平均寿命は、今後とも伸びるだろうと予測されています。

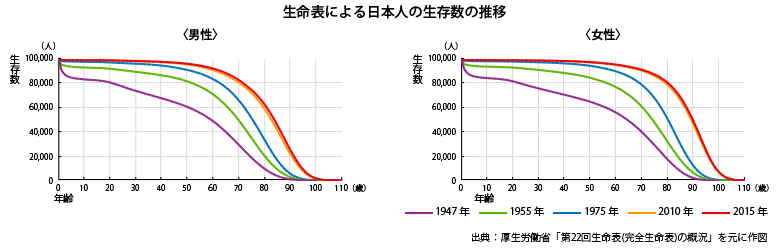

急速に生存率が低下する年齢は、

75歳以上から80歳以上へ

一方、寿命とは別に生存数から見てみると、保険・医療・福祉が未熟な1947年では生存率が限界寿命に向かってほぼ直線状に低下しています。しかし2005年では65歳から74歳の前期高齢者であっても生存率は高く維持され、75歳以降の後期高齢者のあたりから急に生存率が低下し、最後の限界寿命に近づくと全員が死亡していることがわかります。

2030年頃になるとさまざまなデータから健康度の高い団塊の世代が入ってくるため、現在男性約75歳あたりにある急速に曲線が変化する点が右側に約5年ほどスライドする可能性が高いといわれています。

平均寿命の延伸、生存率曲線の変換点の右スライド化に伴い、「虚弱」「ロコモ」「サルコペニア」のリスクが高まり、「要支援、要介護状態」となる人々も増えていくと予測されます。そうならないよう、健康なうちから予防的な対策をとることがきわめて重要です。

限界寿命

哺乳動物の場合、限界寿命は、体重とカロリー消費量によって決まると考えられています。一般的には、成熟するのに要する 期間の6倍を目安として計算されます。人間の場合は、大人(成熟)になるまでに約20年かかることから、約120歳が限界寿命と考えられています。

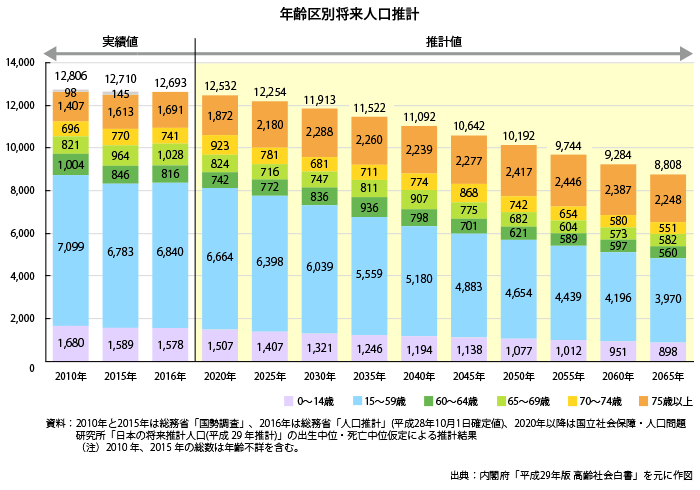

近未来の日本の超高齢社会像

WHO(世界保健機構)や国連の定義によると、総人口に占める65歳以上の人口が7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」さらに21%を超えると「超高齢社会」といいます。日本は2012年時点で3,000万人以上が65歳以上の高齢者となり、高齢化率は23%を超え、すでに十分な「超高齢社会」となっています。平均寿命の延伸と少子高齢化の人口構造を反映し、さらに2030年には高齢化率31.6%となり、総人口1億1,661万人に対して65歳以上の人口が3,685万人を占める、いうなれば「超々高齢社会」の到来は確実視されています。

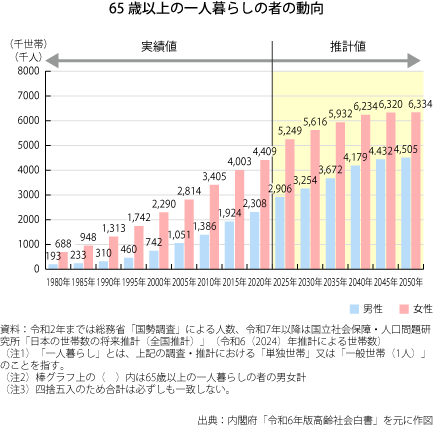

増加する単身高齢者

かつての日本において、高齢者は三世代同居の形態が主流であり、1986年には65歳以上の高齢者がいる世帯は、976.9万世帯でした。そのうち三世帯同居は44.8%、夫婦世帯は18.2%、単身世帯は13.1%となっています。ところが2014年には三世代同居は13.2%に低下し、夫婦世帯は30.7%、単身世帯は25.3%と増加しています。これが2030年となると、高齢者世帯が1,903万世帯と1986年の約2倍に増加し、単身高齢者世帯が38%、高齢者夫婦のみの世帯が30%となることが予測されています。とくに単身高齢者が今後も増加することが予測されます。

65歳以上の一人暮らしが増加傾向

65 歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増加傾向にあり、昭和55年には65歳以上の男女それぞれの人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2% でしたが、2020年には男性15.0%、女性22.1%となり、2050年には男性26.1%、女性29.3%となると見込まれています。一人暮らしの女性の割合が高く、意識的にロコモ・サルコペニアの予防対策を立て、その啓蒙を図ることが重要です。

都市部の「限界集落」化

地方の高齢化が叫ばれて久しいですが、今後高齢化が進む上で、東京を中心とする首都圏や大阪、名古屋といった大都市圏で高齢者の絶対数の増加が考えられています。都道府県別の全国平均では、2005年から2025年にかけて55万人から74万人と34%の増加が見込まれているのに対し、最大の増加は埼玉県の109万人から196万人と80%の激増、千葉県では71%増、神奈川県では60%と大幅に高齢者が増加、さらに大阪府では155万人から219万人と41%増、東京都では223万人から308万人の41%の増加が見込まれています。

一方地方では高齢化率は今後ほとんど増加しないと考えられています。これは地方は既に過疎化が極限まで達し、コミュニティが成立していない地域が少なくないからです。65歳以上の高齢者が既に半数を超える限界集落が多く、やがて人口はさらに減少することでしょう。

一般的に「限界集落化」が進むと「ヒト、モノ、カネ」が空洞化し、コミュニティそのものが危うくなると考えられ、今後この波は、大都市部に大きく波及するものと予測できます。

ロコモ・サルコペニア対策を充実させ、高齢者の虚弱化を防ぐことは、いつまでも元気で社会と関わることのできるアクティブシニアを増やすことに繋がります。結果的に経済が活性化され、社会機能が保たれるという重要な役割があります。

「食と栄養」を切り口に、

STOP!フレイル STOP!ロコモ STOP!サルコペニア。

平均寿命の延伸と生存率の高止まりにより、ますます増え続ける高齢者。介護を必要とせず自立した豊かなシニアライフを送るためには、できる限り老化の進行を遅らせる「食と栄養」の展開が望まれます。とくに寝たきり、要介護の入口となる、フレイル・ロコモ・サルコペニアの予防対策の戦略的ツールとして「食と栄養」を位置づけ、その啓発を積極的に図っていくことが、超高齢社会を支える確かな知恵といえるはずです。