監修:上西 一弘

女子栄養大学 栄養生理学研究室 教授

監修:上西 一弘

女子栄養大学 栄養生理学研究室 教授

「日本人の食事摂取基準」は、国民の健康の保持・増進、生活習慣病の予防を目的として食事によるエネルギーや栄養素の摂取量の基準を示したものです。2005年以降、5年ごとに改定が行われ、事業所給食や医療・介護施設、栄養指導等に活用されてきました。

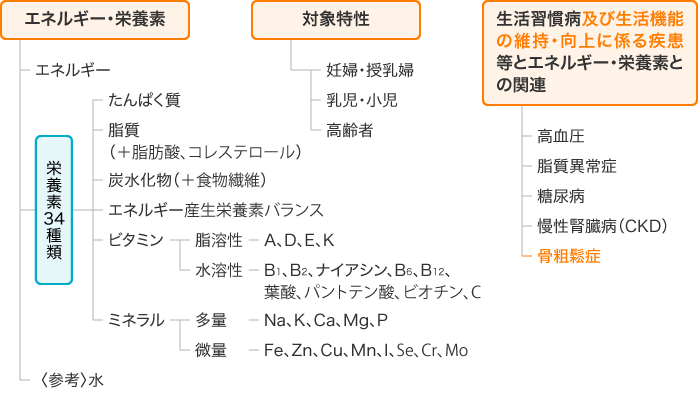

今回の食事摂取基準(2025年版)では、健康・栄養政策の動向を考えた内容として、「生活習慣病と生活機能の維持・向上に関わる疾患等、エネルギー・栄養素との関連」で新たに「骨粗鬆症」が入っています。

そのほかにも前回との変更点を簡潔にまとめ、分かりやすく紹介しますので、ぜひご覧ください。

食事摂取基準(2025年版)の主な変更点は、以下の通りです。

それぞれ一つずつ解説していきます。

食事摂取基準(2025年版)では「生活習慣病及び生活機能の維持・向上に関わる疾患等とエネルギー・栄養素との関連」に、骨粗鬆症が加えられました。

これは生活習慣病と生活機能の維持・向上に関わる疾患等の予防に、栄養素の習慣的な摂取量と高齢化社会においての対策の重要性が考えられたためです。

食事摂取基準(2020年版)では、アルコールについての内容が炭水化物の部分に含まれていました。しかし、化学的・栄養学的にも炭水化物と性質が異なるアルコールは、今回エネルギー源になるものとして、エネルギー産生栄養素バランスの部分で触れられています。

アルコールはエネルギー産生栄養素バランスにおいて、たんぱく質と脂質以外の割合に含まれており、積極的な摂取を進める必要はないとのこと。

2020年版の身体活動レベルは、低い(Ⅰ)、ふつう(Ⅱ)、高い(Ⅲ)の3つで、年齢階層別に表記されていました。

しかし、実際の現場で個人や集団の身体活動レベルを測定できることは少なく、さらにⅠ、Ⅱ、Ⅲと順位付けできるものではないことから、「低い」「ふつう」「高い」と記載することで、活用しやすく誤差を減らせるように変更されています。

| 年齢(歳) | 身体活動レベル | ||

|---|---|---|---|

| Ⅰ(低い) | Ⅱ(ふつう) | Ⅲ(高い) | |

| 18〜29 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |

| 30〜49 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |

| 50〜64 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |

| 65〜74 | 1.45 | 1.70 | 1.95 |

| 75以上 | 1.40 | 1.65 | − |

| 年齢(歳) | 身体活動レベル(カテゴリー) | ||

|---|---|---|---|

| 低い | ふつう | 高い | |

| 18〜29 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |

| 30〜49 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |

| 50〜64 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |

| 65〜74 | 1.50 | 1.70 | 1.90 |

| 75以上 | 1.40 | 1.70 | − |

※18歳以上、2020年版から変更があった部分を抜粋。 変更点は太字で記載しています。

食物繊維は、摂取量が不足することによって生活習慣病の発症に関わるという報告が多く、目標量が設定されています。

食物繊維は豆類、野菜類、果物、きのこ類、海藻などに含まれ、血中コレステロールの低下や糖の吸収を緩やかにする働きがあります。

摂取量においてはWHOのガイドラインなどを参考にすると、1日25〜29gの摂取で生活習慣病のリスク低下に寄与するとの報告も。

しかし、近年の国民健康・栄養調査において、食物繊維の摂取量はすべての年代で少なく、実現可能性を考慮して成人の摂取量の中央値(13.3g)と望ましい摂取量(25g)との中間値(19.2g)が目標量を策定するための値として採用されています。

| 性別 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 年齢等 | 目標量 | 目標量 |

| 18〜29(歳) | 21以上 | 18以上 |

| 30〜49(歳) | 21以上 | 18以上 |

| 50〜64(歳) | 21以上 | 18以上 |

| 65〜74(歳) | 20以上 | 17以上 |

| 75以上(歳) | 20以上 | 17以上 |

| 性別 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 年齢等 | 目標量 | 目標量 |

| 18〜29(歳) | 20以上 | 18以上 |

| 30〜49(歳) | 22以上 | 18以上 |

| 50〜64(歳) | 22以上 | 18以上 |

| 65〜74(歳) | 21以上 | 18以上 |

| 75以上(歳) | 20以上 | 17以上 |

※18歳以上、2020年版から変更があった部分を抜粋。 変更点は太字で記載しています。

ビタミンDは、小腸でのカルシウム吸収をサポートする栄養素です。2020年版では18歳以上の男女ともに目安量が8.5μg/日でしたが、2025年版では9.0μg/日に変更されています。

2020年版では、日照がビタミンDの産生に関わることを視野に入れており、紫外線の照射量による地域差や季節の影響、食事記録調査の結果を踏まえて、実現可能な目安量が設定されていました。

2025年版では、骨密度の維持に向けた血中25-ヒドロキシビタミンの濃度を参考して目安量を設定。加えて、北欧諸国の食事摂取基準と紫外線による皮膚でのビタミンDの産生も考慮されています。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||

|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 目安量 | 許容上限量 | 目安量 | 許容上限量 |

| 18〜29(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |

| 30〜49(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |

| 50〜64(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |

| 65〜74(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |

| 75以上(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |

| 性別 | 男性 | 女性 | ||

|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 目安量 | 許容上限量 | 目安量 | 許容上限量 |

| 18〜29(歳) | 9.0 | 100 | 9.0 | 100 |

| 30〜49(歳) | 9.0 | 100 | 9.0 | 100 |

| 50〜64(歳) | 9.0 | 100 | 9.0 | 100 |

| 65〜74(歳) | 9.0 | 100 | 9.0 | 100 |

| 75以上(歳) | 9.0 | 100 | 9.0 | 100 |

※18歳以上、2020年版から変更があった部分を抜粋。 変更点は太字で記載しています。

ビタミンB12はアミノ酸や脂質代謝をサポートしてくれる栄養素です。しじみ、レバー、さんま、牡蠣、鮭などの動物性食品に含まれています。

これまでは、欠乏症である悪性貧血の治療に使用した量などを考慮し、推定平均必要量・推奨量を設定。しかし、今回はビタミンB12の摂取量と血中濃度との関係を調べた研究を参考にして必要量を検討しています。

ビタミンB12の栄養状態維持に関する摂取量が報告されているなかで、欠乏症回避のための摂取量については結果が得られていないため、今回は目安量を設定しています。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 推定平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 | 推定平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 |

| 18〜29(歳) | 2.0 | 2.4 | ー | 2.0 | 2.4 | ー |

| 30〜49(歳) | 2.0 | 2.4 | ー | 2.0 | 2.4 | ー |

| 50〜64(歳) | 2.0 | 2.4 | ー | 2.0 | 2.4 | ー |

| 65〜74(歳) | 2.0 | 2.4 | ー | 2.0 | 2.4 | ー |

| 75以上(歳) | 2.0 | 2.4 | ー | 2.0 | 2.4 | ー |

| 性別 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 年齢等 | 目安量 | 目安量 |

| 18〜29(歳) | 4.0 | 4.0 |

| 30〜49(歳) | 4.0 | 4.0 |

| 50〜64(歳) | 4.0 | 4.0 |

| 65〜74(歳) | 4.0 | 4.0 |

| 75以上(歳) | 4.0 | 4.0 |

※18歳以上、2020年版から変更があった部分を抜粋。 変更点は太字で記載しています。

鉄はヘモグロビンや酵素を構成する栄養素で、欠乏すると貧血、運動機能、認知機能の低下を引き起こします。

前回の食事摂取基準では、鉄剤の使用に伴う過剰摂取や組織への鉄沈着を予防するために耐容上限量が設けられていました。しかし、通常の食品からの鉄の過剰摂取による健康被害のリスクは少ないため、 今回は耐容上限量を設定しないことに。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 推定 平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 | 許容 上限量 |

月経なし | 月経あり | 目安量 | 許容 上限量 |

||

| 推定 平均 必要量 |

推奨量 | 推定 平均 必要量 |

推奨量 | |||||||

| 18〜29(歳) | 6.5 | 7.5 | ー | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | ー | 4.0 |

| 30〜49(歳) | 6.5 | 7.5 | ー | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | ー | 4.0 |

| 50〜64(歳) | 6.5 | 7.5 | ー | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | ー | 4.0 |

| 65〜74(歳) | 6.5 | 7.5 | ー | 5.0 | 5.0 | 6.0 | ー | ー | ー | 4.0 |

| 75以上(歳) | 6.5 | 7.0 | ー | 5.0 | 5.0 | 6.0 | ー | ー | ー | 4.0 |

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 推定 平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 | 許容 上限量 |

月経なし | 月経あり | 目安量 | 許容 上限量 |

||

| 推定 平均 必要量 |

推奨量 | 推定 平均 必要量 |

推奨量 | |||||||

| 18〜29(歳) | 5.5 | 7.0 | ー | ー | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | ー | ー |

| 30〜49(歳) | 6.0 | 7.5 | ー | ー | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10.5 | ー | ー |

| 50〜64(歳) | 6.0 | 7.5 | ー | ー | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.5 | ー | ー |

| 65〜74(歳) | 5.5 | 7.0 | ー | ー | 5.0 | 6.0 | ー | ー | ー | ー |

| 75以上(歳) | 5.5 | 6.5 | ー | ー | 4.5 | 5.5 | ー | ー | ー | ー |

※18歳以上、2020年版から変更があった部分を抜粋。 変更点は太字で記載しています。

ビタミンB1は、糖の代謝やエネルギー産生において重要な役割を持つ栄養素です。脚気やウェルニッケコルサコフ症候群などの欠乏症があり、習慣的な摂取が推奨されています。

2020年版ではビタミンB1の尿中排泄量が増大する飽和点から、推定平均必要量を設定していましたが、2025年版ではビタミンB1の不足に反応する赤血球トランスケトラーゼの活性係数とビタミンB1摂取量との関係を調べた報告に基づいて、推定平均必要量を設定しています。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 推定平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 | 推定平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 |

| 18〜29(歳) | 1.2 | 1.4 | ー | 0.9 | 1.1 | ー |

| 30〜49(歳) | 1.2 | 1.4 | ー | 0.9 | 1.1 | ー |

| 50〜64(歳) | 1.1 | 1.3 | ー | 0.9 | 1.1 | ー |

| 65〜74(歳) | 1.1 | 1.3 | ー | 0.9 | 1.1 | ー |

| 75以上(歳) | 1.0 | 1.2 | ー | 0.8 | 0.9 | ー |

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 推定平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 | 推定平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 |

| 18〜29(歳) | 0.8 | 1.1 | ー | 0.6 | 0.8 | ー |

| 30〜49(歳) | 0.8 | 1.2 | ー | 0.6 | 0.9 | ー |

| 50〜64(歳) | 0.8 | 1.1 | ー | 0.6 | 0.8 | ー |

| 65〜74(歳) | 0.7 | 1.0 | ー | 0.6 | 0.8 | ー |

| 75以上(歳) | 0.7 | 1.0 | ー | 0.5 | 0.7 | ー |

※18歳以上、2020年版から変更があった部分を抜粋。 変更点は太字で記載しています。

以上が食事摂取基準の主な改定ポイントでした。その他の変更点については「日本人の食事摂取基準(2025年版)」を確認してください。

ここからは、健康寿命を延ばすための食生活のポイントについて解説します。今回は高齢者の低栄養や過栄養、フレイル対策、骨粗鬆症の予防についてまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

高齢者の栄養状態は、加齢に伴う生理的、社会的及び経済的な問題の影響を受けます。

社会的要因

社会的要因 精神的心理的要因

精神的心理的要因 加齢の関与

加齢の関与 疫病要因

疫病要因 その他

その他低栄養の要因にはさまざまな種類がありますが、複数当てはまるものがあれば、健やかな生活を送るための一歩を踏み出してみましょう。

過栄養の場合は、肥満や糖尿病、脂質異常症、高血圧などの生活習慣病を引き起こす恐れがあるため、以下のポイントを抑えて、日々の食生活に取り入れてみましょう。

| ポイント | 詳細 | |

|---|---|---|

|

一汁二菜をバランスよくとる | ・ 食品数を多くすると、栄養バランスが整いやすい |

|

腹7~8分目を心がける | ・ 食べ過ぎると肥満の原因になる |

| ・ 肥満は糖尿病や動脈硬化の原因になる | ||

|

食塩のとりすぎに注意 | ・ 脳卒中、心臓病、胃がんを引き起こす可能性あり |

|

動物性脂肪をとりすぎない | ・ 肉の脂身やラードを使った食品、お菓子に注意 |

| ・ 魚油や植物油とバランスよく摂るとよい | ||

|

ビタミンを積極的にとる | ・ 緑黄色野菜や果物に多い |

|

食物繊維を摂取する | ・ 発がん性物質の排泄や糖の吸収を遅らせ、コレステロールの適正値を維持する |

| ・ 野菜、海藻、きのこ、こんにゃくなどに含まれる | ||

|

糖分は控えめに | ・ 菓子や清涼飲料水のとりすぎは肥満の原因になる |

|

朝食をしっかりとる | ・ 朝食欠食は栄養不足や肥満、便秘との関連がある |

フレイルは、老化に伴う生理的予備能の低下を基盤とした、健康障害に陥りやすい状態のことです。

以下の項目のうち、3項目以上当てはまると「フレイル」と判断されます。

体重減少

体重減少 主観的疲労感

主観的疲労感 日常生活の活動量低下

日常生活の活動量低下 身体能力(歩行速度)の減弱

身体能力(歩行速度)の減弱 筋力低下

筋力低下フレイルの進行を防ぐためには、たんぱく質の摂取が重要です。

高齢者(65〜74歳)の場合、たんぱく質の推定平均必要量は男性で50g、女性で40gとされています。さらに、推奨量は男性60g、女性50gに設定されています。

健康維持するためには、1日3回の食事で、たんぱく質を豊富に含む肉・魚・卵・大豆製品などをバランス良く意識的に取り入れることが大切です。

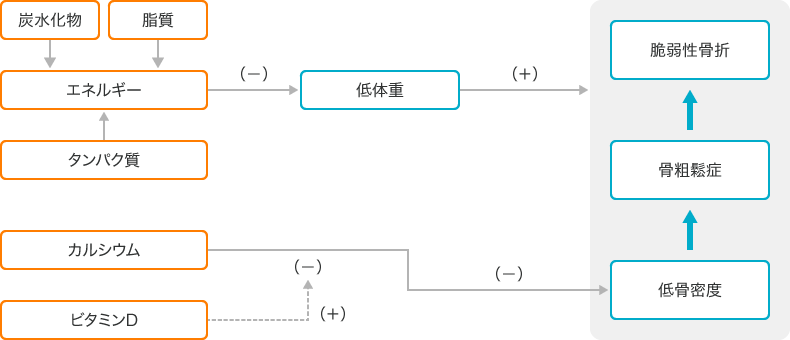

骨粗鬆症は、骨量の低下と骨質の劣化により、骨折のリスクが増大する疾患です。発症の予防には、カルシウムとビタミンDの摂取が重要です。

骨粗鬆症を促進する危険因子として、低体重や閉経も関係しているため、体の変化に合わせて規則正しい食事をとるようにしましょう。

食事からのエネルギー・栄養素摂取量と骨粗鬆症・骨折の関連を検討した研究は少なく、結果も一致していないものが多い。特に、食事からのビタミンDの摂取量が寄与しているかについては、研究の困難さもあり、まだ十分に明らかにされていない。ビタミンDとカルシウムの関係については不確定であることから、破線を用いている。

この図はあくまでもエネルギー・栄養素摂取と骨粗鬆症との関連の概要を理解するための概念図として用いるに留めるべきである。

骨粗鬆症のリスクを減らすカルシウムは、牛乳やヨーグルト、豆腐、ひじき、小松菜などに多く含まれています。ビタミンDと一緒に摂るとカルシウムの吸収率がアップしますので、鮭やきのこ、卵黄などと一緒に取り入れてみましょう。

骨を強くしたいときは、適度な運動も効果が期待されます。脚力維持や転倒防止のために、1日30分の散歩やこまめな家事を行い、座りっぱなしの時間を減らしてみましょう。

高齢期における栄養管理のポイントを知って、健康な生活の維持に役立ててください。

日本人の食事摂取基準(2025年版)は、2020年版に、骨粗鬆症を加えた点が主な変更点でした。

算定値の変更や生活習慣病を意識した策定方法の変更など、健康な生活を取り巻く環境は日々変化しています。今回の食事摂取基準の変更点と食事のポイントを踏まえて、健康寿命の延伸にむけた生活習慣を取り入れてみてください。